Wasser-Wasser-Wärmepumpe: Effizient heizen mit Grundwasser

Wasser-Wasser-Wärmepumpen sind eine interessante Option für Ein- und Mehrfamilienhäuser, um dauerhaft Heizkosten einzusparen. Hier zeigen wir Ihnen, was eine solche Grundwasserwärmepumpe leisten kann, welche Kosten anfallen und welche Voraussetzungen gelten. Unser Ziel ist es, dass Sie eine genaue Vorstellung davon bekommen, welche Themen für eine fundierte Entscheidung wichtig sind und ob sich die Investition für Ihre Immobilie lohnt. Dafür haben wir hier die wichtigsten Fakten für Sie zusammengetragen.

Was ist eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe, die umweltfreundliche Wärme aus dem Grundwasser nutzt, um Heizenergie zu gewinnen und anschließend auf den wassergeführten Heizkreislauf in einem Gebäude zu übertragen. Da die Grundwassertemperatur sehr konstant ist, arbeiten diese Grundwasserwärmepumpen saisonal übergreifend besonders effizient.

Die Wärmepumpe liefert das Fünffache der eingesetzten elektrischen Energie (also 500 % der Eingangsenergie) und hat damit einen COP (auch: Coefficient of Performance) von 5 - das bedeutet, dass aus jeder Einheit an elektrischer Energie bis zu fünf Einheiten an Wärme gewonnen werden können. Damit kann sich im Langzeitbetrieb ein deutlicher Kostenvorteil gegenüber fossilen Heizungen ergeben. Außer von der Effizienz im Heizbetrieb hängt die Wirtschaftlichkeit auch von den Marktpreisen für Wärmepumpenstrom ab.

Wie funktioniert eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

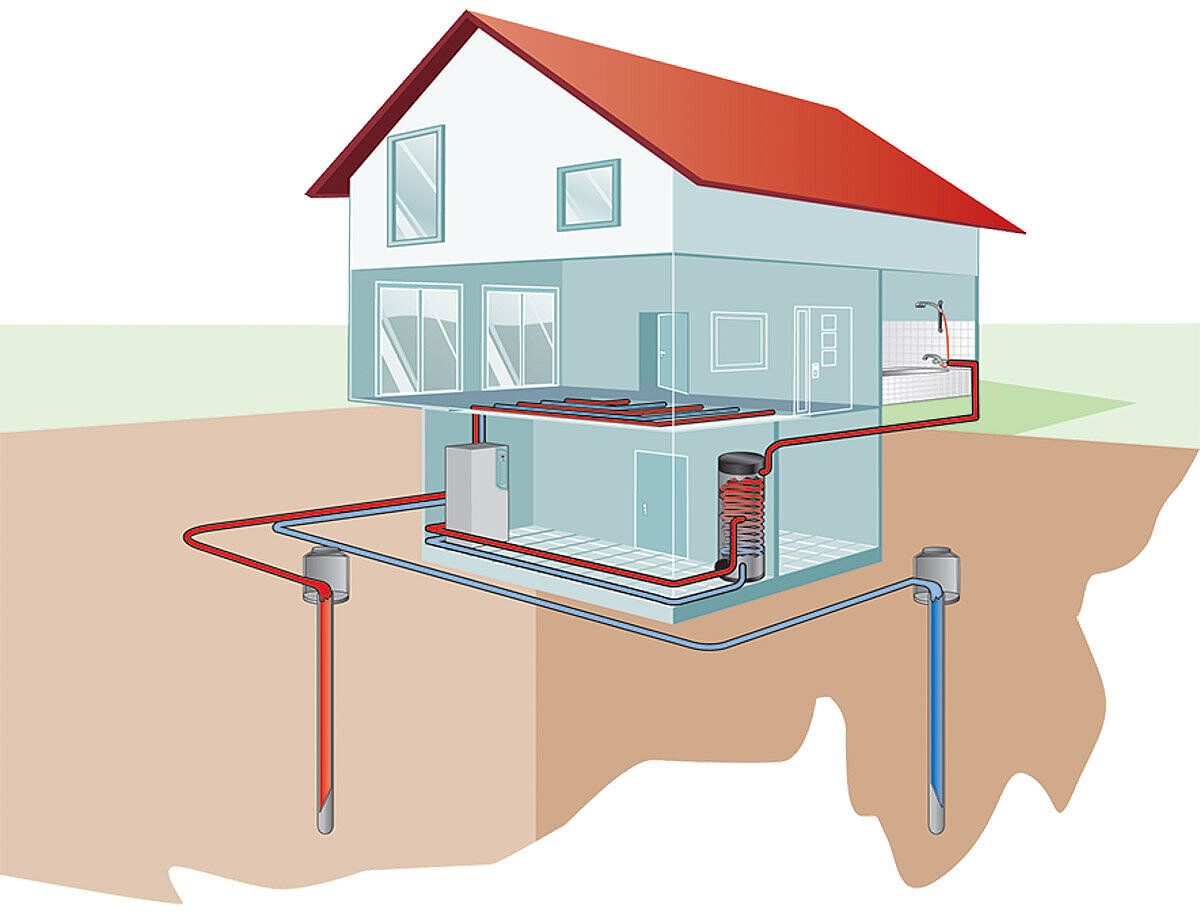

Das Kernstück der Wasser-Wasser-Wärmepumpe ist wie bei allen anderen Wärmepumpenarten auch ein Kältemittelkreislauf - mit dem Unterschied, dass es in diesem Fall nicht die Temperatur der Außenluft oder des Erdbodens ist, die das in der Wärmepumpe zirkulierende Kältemittel zum Verdampfen anregt, sondern dass die im Grundwasser gespeicherte Wärme als Energiequelle dient.

Damit das System funktioniert, müssen geschulte Installateure nicht nur die Wärmepumpe selbst montieren, sondern darüber hinaus eine Brunnenanlage auf dem Grundstück unterbringen: Ein Förderbrunnen (oder Saugbrunnen), über den das warme Wasser aus dem Boden gefördert wird und ein Schluckbrunnen, der das abgekühlte Wasser unter die Erde zurück leitet.

So funktioniert das System im Heizbetrieb Schritt für Schritt:

- Wasser fördern: Eine Tauchpumpe bringt Grundwasser aus dem Förderbrunnen zur Wärmepumpe. Dort fließt es durch einen Wärmetauscher und gibt Wärme an ein Kältemittel ab. Dabei kühlt sich das Grundwasser um einige Grad ab.

- Kältemittel verdampfen: Die aufgenommene Wärme lässt das flüssige Kältemittel verdampfen. Das funktioniert, weil das Kältemittel bereits bei sehr niedrigen Temperaturen verdampft.

- Verdichten und aufheizen: Ein elektrischer Verdichter komprimiert das Kältemittelgas. Dadurch steigt seine Temperatur deutlich an.

- Wärme abgeben: In einem zweiten Wärmetauscher gibt das heiße Kältemittel seine Wärme an das Heizsystem des Hauses ab – zum Beispiel an eine Fußbodenheizung oder Heizkörper. Dabei kühlt das Kältemittel ab und wird wieder flüssig.

- Kreislauf schließen: Ein Expansionsventil senkt den Druck des Kältemittels. Es wird dadurch noch kälter und ist bereit, im nächsten Durchlauf wieder Wärme aus dem Grundwasser aufzunehmen.

- Wasser zurückleiten: Das abgekühlte Grundwasser wird über den Schluckbrunnen wieder in den Boden geleitet. Zwischen Förder- und Schluckbrunnen muss genug Abstand (mindestens 10 bis 15 Meter) sein, damit das kalte Rücklaufwasser die Umgebung des Förderbrunnens nicht zu stark abkühlt. So bleibt die Wärmequelle dauerhaft nutzbar.

Im Heizbetrieb fördert eine Pumpe Grundwasser zur Wärmepumpe, wo dessen Wärme auf ein Kältemittel übertragen wird. Dieses verdampft, wird verdichtet, erhitzt sich dadurch und gibt die Wärme an das Heizsystem im Haus ab; das abgekühlte Grundwasser wird in den Boden zurückgeleitet.

Für welche Gebäude ist die Wasser-Wasser-Wärmepumpe geeignet?

Die Grundwasserwärmepumpe ist aus technischer Sicht vor allem für Gebäude geeignet, deren Heizsysteme mit niedriger Vorlauftemperatur arbeiten können. Das sind häufig Neubauten oder sanierte Altbauten mit einer Fußbodenheizung. Aufgrund der im Vergleich mit anderen Wärmepumpenarten höheren Wärmeausbeute kommen insbesondere auch Mehrfamilienhäuser für diesen Wärmepumpentyp in Frage.

Aus rechtlicher Sicht kommt die Wasser-Wasser-Wärmepumpe nur für Gebäude infrage, deren Standort eine Grundwassernutzung erlaubt. In der Regel verboten ist die Technik in Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten. In allen übrigen Lagen ist die Bohrung der Brunnen genehmigungspflichtig im Rahmen des Wasserrechts. Dazu muss ein vom Anlagen- bzw. Gebäudeeigentümer unterzeichneter, schriftlicher Antrag bei der Kreisverwaltungsbehörde (die als untere Wasserschutzbehörde fungiert) eingereicht werden.

Aus Sicht der Standortbedingungen müssen die Voraussetzungen gut passen. In Ihrer Region sollte genügend Grundwasser auch oberflächennah (etwa zwischen zwei und 30 Metern) vorhanden sein. Die Prognosen für die Zukunft sollten möglichst nicht von einem stark sinkenden Grundwasserspiegel ausgehen - etwa aufgrund von zunehmender Trockenheit und knapper Regenfälle. Nicht zuletzt muss auf dem Grundstück genug Platz sein für die zwei Brunnen mit dem nötigen Abstand von 10 bis 15 Metern.

Wir empfehlen, schon in der Frühphase der Planungen ein Planungsbüro oder einen Fachbetrieb einzubinden, der die Voraussetzungen vor Ort prüft, die Wärmepumpe passend zur Heizleistung dimensioniert und die Genehmigungen koordiniert. Erfahrene Partner sind informiert über die Standortbedingungen, haben Projekterfahrung und kennen Ansprechpartner in den Kreisämtern oder Kommunen.

Wer informiert über das Genehmigungsverfahren in meiner Region?

Einen Überblick über die nötigen Antragsunterlagen mitsamt der regional geltenden Details bieten häufig die örtlichen Wasserschutzbehörden. So stellt etwa das Wasserwirtschaftsamt München klar, dass es ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren gibt für Grundwasserwärmepumpen mit weniger als 50kW (kJ/s) Wärmeleistung bzw. Wärmeentnahme, während ein aufwändigeres Verfahren mit einem hydrogeologischen Gutachten für größere Anlagen erforderlich wird. Im vereinfachten Verfahren reicht das Gutachten eines privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft (PSW) aus.

Die Details der Genehmigung ergeben sich aus Gesetzen des Bundes und der Länder für den Wasserschutz. Das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes bestimmt beispielsweise, dass eine geplante Bohrung bereits einen Monat vorab angezeigt werden muss (Paragraph 49 WHG). Für das hier beispielhaft genannte Bundesland Bayern regelt anschließend das Bayerische Wasserschutzgesetz die Nutzung von oberflächennahem Grundwasser mitsamt der notwendigen Unterlagen für die Genehmigung (Art 70 BayWG).

Quick Check: Welche Antragsunterlagen werden benötigt?

Je nach Behörde können die Anforderungen leicht variieren. Häufig angefragte Bestandteile für die Genehmigung einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe sind:

- Für die Bohranzeige: Hier sind Angaben wie ein Lageplan mit den Standorten und technische Angaben für Förderbrunnen und Schluckbrunnen gefragt. Das als Vordruck bei den Wasserämtern (oft auch: online) erhältliche Formular muss vorab eingereicht werden.

- Für den Hauptantrag (für die Wassernutzung): Hier sind detaillierte Angaben zu weiteren Punkten notwendig.

- Allgemeine Angaben: Eigentümer, Grundstück (Flurstück, Lage), Nutzungszweck

- Technik & Planung: Wärmepumpentyp und Leistung, Bohrdaten (Tiefe, Verfahren, Firma), Wasserbedarf (l/s sowie m³/Jahr), Sicherheitsnachweis (z. B. Leckage-Abschaltung)

- Pläne & Nachweise: Lageplan mit Brunnen, Übersichtskarte, ggf. Brunnenausbauplan und Bodenschichten

Wichtig: Ohne schriftliche Genehmigung darf die Anlage nicht in Betrieb gehen. Je nach Region kann es zwischen zwei und 12 Wochen dauern, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Im Genehmigungsbescheid können Auflagen enthalten sein, wie zum Beispiel Mindestabstände zu Bäumen oder Nachbarn.

Was kostet eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe?

Eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe hat höhere Anschaffungskosten (auch: Investitionskosten) als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das liegt zum einen an der aufwändigeren Installation mit den benötigten Brunnen, zum anderen an den nötigen Planungsleistungen, Genehmigungsleistungen sowie den damit verbundenen Gutachten. Hier eine kurze Übersicht:

- Kosten für die Anschaffung der Wärmepumpe: rund 8.000 bis 10.000 Euro

- Kosten für Komfortfunktionen wie Kühlung oder Lüftung: jeweils 4.000 bis 5.000 Euro

- Kosten für die wasserrechtliche Genehmigung: etwa 200 Euro

- Kosten für die nötigen Gutachten (einfaches oder hydrogeologisches Gutachten): mehrere 100 Euro bis mehrere 1.000 Euro

- Kosten für die Planung: je nach Projektumfang mehrere 100 Euro bis mehrere 1.000 Euro

- Kosten für die Brunnen: etwa 4.000 Euro bis 7.000 Euro (für zwei Brunnen). Der Preis hängt hier stark von der Bohrtiefe ab - die Bohrkosten betragen etwa 50 bis 100 Euro pro Meter.

- Kosten für die Installation und Inbetriebnahme: etwa 3.000 Euro bis 5.000 Euro

Unter dem Strich betragen die Investitionskosten mindestens 20.000 Euro bis über 30.000 Euro je nach Region und Anlagengröße. Wer Wärmepumpen-Förderungen in Anspruch nimmt und die entsprechenden zusätzlichen Anträge stellt, kann bis zu 70 Prozent der Anschaffungskosten als Zuschuss erhalten.

Welche Förderung steht Ihnen zu? Jetzt prüfen & sparen!

Die Betriebskosten sind bedingt durch die hohe Effizienz oft 30 bis 50 Prozent niedriger als bei Öl oder Gas. Eine neue Anlage rechnet sich dadurch im Vergleich zu fossilen Heizungen oft nach etwa 6 bis 12 Jahren. Über 20 Jahre kann sich ein hoher Kostenvorteil ergeben.

Lässt sich eine Grundwasserwärmepumpe gut mit Photovoltaik oder Gas kombinieren?

Sie können die Wasser-Wasser-Wärmepumpe auch als Bestandteil einer komplexeren Planung im Rahmen einer energetischen Gebäudesanierung oder einer Neuplanung sehen. Hier sind zwei Arten, wie Sie eine solche Wärmepumpe gut mit anderen Heiztechnik-Elementen kombinieren können.

- Kombination mit Photovoltaik: Diese Variante bietet sich an, um die Betriebskosten noch weiter zu senken. Wenn der Strom aus der eigenen PV-Anlage vom Dach genutzt werden kann, um die Wärmepumpe zu betreiben, können Sie die Bezugskosten für Netzstrom vermeiden. Auf lange Sicht sind mit dieser Kombination die erzielbaren Einspareffekte besonders hoch. Man kann es auch so sehen: Der Strombedarf einer Wärmepumpe rechtfertigt die Installation eigener PV-Module ganz besonders. Ein Batteriespeicher als Puffer für Tage mit geringer Sonnenstromausbeute kann eine sinnvolle Ergänzung sein.

- Hybrider Heizbetrieb mit einer Gastherme: Insbesondere im Altbau kann eine Kombination mit einer Gasheizung sinnvoll sein. Die Idee dahinter: Die Wärmepumpe übernimmt ganzjährig die Grundlast und bereitet das Warmwasser auf, während die Gasheizung in besonders kalten Monaten übernimmt - oder auch in besonderen Stunden, etwa wenn die geforderte Heizlast kurzzeitig über den von der Wärmepumpe abgedeckten Wert steigt. In diesem Fall dient die Gastherme als Backup-System oder Notfallsystem.

Sämtliche Kombinationen gehen mit höheren Ansprüchen an eine intelligente Systemsteuerung und mit einer intensiven Planungsphase einher. Was sinnvoll ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten in Ihrem Gebäude ab. Fachbetriebe helfen, die richtige Kombination zu ermitteln.

Der Weg zur eigenen Wasser-Wärmepumpe – Schritt für Schritt

Wie aus diesem Beitrag hervorgeht, sind es einige Schritte von der Idee bis zur Inbetriebnahme einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Wichtig ist es, die Heizung als Gesamtsystem passend zum Gebäude genau zu planen. Anschließend lohnt sich die Mühe, um alle Anträge sorgfältig auszufüllen und einzureichen. Hier finden Sie unsere Tabelle für eine erfolgreiche Projektplanung.

| Kalenderwochen | Schritt | Dauer (ca.) | Hinweis |

|---|---|---|---|

| KW 1–2 | Vorab-Check & Erstberatung | 1 bis 2 Wochen | Standort, Platz, Heizbedarf, Fördermöglichkeit grob klären |

| KW 2–3 | Kontakt mit Wasserbehörde | 1 Woche | Klärung Genehmigungsweg, evtl. bereits Vorgespräch mit Sachbearbeitern |

| KW 3–6 | Unterlagen zusammenstellen & Antrag einreichen | 2 bis 4 Wochen | Bei Pflicht für ein hydrogeologisches Gutachten mehr Zeit einplanen |

| KW 3–6 | Förderung parallel beantragen (BAFA) | 1 bis 2 Wochen (digital) | Muss vor Beauftragung der Handwerker erfolgen |

| KW 6–10 | Genehmigungsbearbeitung durch Behörde | 3 bis 5 Wochen | Je nach Komplexität, Rückfragen, Auslastung der Behörde |

| KW 10–11 | Bohranzeige & Ausführung der Bohrung | 1 bis 2 Wochen | Anzeige oft 4 Wochen vorher nötig – Planung also frühzeitig abstimmen |

| KW 11–12 | Installation & Inbetriebnahme Wärmepumpe | 1 Woche | Anschluss, Testlauf, Dokumentation, ggf. Abnahme |

| ab KW 13 | Wartung & Monitoring | fortlaufend | Regelmäßige Kontrollen lt. Auflagen und Herstellervorgaben |

Hinweis zur Tabelle: Die hier enthaltenen Zeitangaben sind grobe Schätzungen und können je nach Region und Projektumfang variieren.

Sie sind noch unschlüssig, ob eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe der richtige Heizungstyp für Sie ist? Sehen Sie sich gerne auch unsere Beiträge rund um Luft-Wasser-Wärmepumpen, Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Luft-Wärmepumpen an.